SCIENZA STORIA & NOI

Quando Sapiens e Neandertaliani facevano l’amore. Le tracce che ci sono ancora in noi

A più riprese nel corso degli ultimi 200 mila anni attraverso l’Eurasia, i nostri antenati sapiens ed i Neandertaliani si incontrarono e generarono progenie. Pur diluita nel tempo, l’eredità di questi scambi è tuttora presente nel nostro patrimonio genetico (ricostruzione artistica dalla rivista Nature, 2012)

a cura di Roberto Macchiarelli

(Paleoantropologo, già professore ordinario al Dipartimento Geoscienze dell’Università di Poitiers e al Muséum di Storia Naturale di Parigi)

(Paleoantropologo, già professore ordinario al Dipartimento Geoscienze dell’Università di Poitiers e al Muséum di Storia Naturale di Parigi)

IL NOSTRO DNA consiste di una sequenza di circa 3 miliardi e 200 milioni di cosiddette “paia di basi” (coppie di basi azotate), la serie di istruzioni e comandi che determinano la nostra esistenza come esseri unici, diversi da qualsiasi altra forma di vita. Data la nostra complessità – reale o forse solo presunta – si tratta della sequenza genetica in assoluto la più lunga tra quelle di tutti gli altri organismi? Neanche per sogno: questo “primato”, in realtà poco significativo, spetta… ad un pesce! Si tratta del Lepidosiren, un polmonato dell’America del Sud il cui genoma è almeno 30 volte più lungo di quello umano. Ma non divaghiamo.

La catena a doppia elica del DNA; quella di noi umani moderni contiene all’incirca 20,000 geni che regolano i meccanismi di costruzione e funzionamento delle proteine di cui siamo costituiti (immagine dalla rivista Science, 2017)

Non è da molto tempo che siamo riusciti a decodificare l’intera sequenza del nostro genoma scoprendo che, in realtà, solo una sua minuscola frazione (intorno all’1,5%) presiede alla formazione dei “mattoncini” del nostro organismo, le proteine. Inoltre, oggi disponiamo di una banca dati di sequenze da molte popolazioni del pianeta che ci permette di comprendere meglio non solo i meccanismi che governano il nostro modo di funzionare, ma anche la variabilità biologica della nostra specie e la sua storia evolutiva, nel tempo e nello spazio. E di sorprese ce ne sono, specie da quando abbiamo cominciato ad analizzare sequenze estratte da esseri umani sempre più antichi, sapiens come noi ma non solo, vecchi di decine, addirittura di centinaia di migliaia di anni…

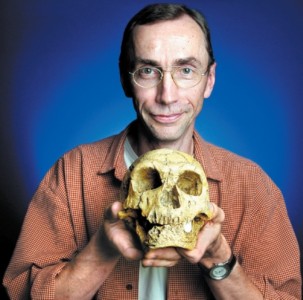

Un protagonista assoluto di quest’avventura scientifica è Svante Pääbo, padre della paleogenetica, un ricercatore di origine svedese premio Nobel per la medicina nel 2022 che lavora all’Istituto Max Planck per l’Antropologia evolutiva di Lipsia, in Germania.

Gli umani moderni mostrano una grande diversità e variabilità biologica risultato adattativo di scambi genetici recenti ed antichi anche con altre specie umane estinte, tra le quali i Neandertaliani (immagine della Leakey Foundation, 2018)

Svante Pääbo, il padre della paleogenetica premio Nobel per la medicina nel 2022, lo scienziato che per primo ha messo a punto le tecniche per estrarre e decodificare il DNA antico (immagine dalla rivista Nature, 2014)

Quando nel 1997 riuscì nell’eccezionale impresa di estrarre per la prima volta 379 coppie di basi di DNA mitocondriale (il 2,3% del DNA che si trova al di fuori del nucleo cellulare e che si trasmette essenzialmente per via materna, molto più ridotto in numero di paia di basi rispetto al DNA nucleare) dallo scheletro del primo rappresentante dell’umanità neandertaliana rinvenuto nel 1856 e divenuto appunto l’olotipo (l’esemplare di riferimento) della specie Homo neanderthalensis, Pääbo concluse che l’entità delle differenze rispetto all’omologa sequenza degli umani moderni escludeva che tra le due specie ci fosse stato nell’antichità alcuno scambio genetico. In sostanza, nessuna donna neandertaliana aveva avuto dei bambini con un umano “anatomicamente moderno”. Ciò, malgrado il fatto che, per diverse migliaia di anni, i nostri antenati sapiens ed i Neandertaliani avessero convissuto attraverso l’Eurasia, fino alla scomparsa dei nostri cugini poco meno di 40,000 anni fa. Il fatto che i Neandertaliani – ma anche i primi sapiens – fossero poco numerosi e distribuiti su di un territorio vastissimo costituiva un argomento a sostegno di quei primi, parziali risultati.

I morfologi tradizionali, che da decenni sostenevano invece che diverse caratteristiche del cranio e dei denti dei primi rappresentanti europei di noi umani moderni presentavano in filigrana qualche fattezza neandertaliana, rimasero contrariati, ma attendisti: “anche se un qualche livello di assimilazione dell’eredità neandertaliana sembra evidente nei sapiens, aspettiamo che i progressi tecnologici permettano di estrarre del DNA nucleare, poi ne riparleremo”, si disse in fin di secolo ad un convegno di paleoantropologi negli Stati Uniti. Qualcuno intanto ironizzò: “ma certo che ci abbiamo fatto sesso, figurati; tanto, belli o brutti, puzzavamo tutti allo stesso modo…”.

Effettivamente, tredici anni dopo, la medesima equipe di Lipsia, che nel frattempo aveva messo a punto delle tecniche analitiche assai più sofisticate, stupì il mondo scientifico, e non solo, riuscendo ad estrarre una quantità rilevante – il 60% circa – di DNA nucleare dai resti fossili di tre donne neandertaliane (per un totale di circa 4 miliardi di paia di basi, con alcune sequenze ripetute però in più copie). Questa volta il risultato era chiarissimo: ibridazione (e relativa “introgressione genetica”) c’era stata senz’altro.

Da quell’articolo rivoluzionario a 56 firme – ultima quella di Svante Pääbo – apparso sulla rivista Science il 7 maggio del 2010, si sono fatti passi da gigante, ed oggi conosciamo nei dettagli la totalità del genoma neandertaliano (l’insieme del DNA nucleare e mitocondriale), così come quello di decine di uomini e donne sapiens di epoca paleolitica, alcuni dei quali contemporanei dei Neandertaliani.

In funzione dell’origine geografica della popolazione di riferimento, molti di noi, ma non tutti, possiedono tra l’1,5% ed il 4% di genoma neandertaliano. È tanto, è poco? “Uhm, domanda capziosa” commenterebbero probabilmente a Lipsia, occupati invece a scoprire gli effetti, soprattutto quelli sulla nostra salute, delle effusioni amorose tra uomini sapiens e signore neandertaliane e tra neandertaliani e donne sapiens che si ripeterono nel corso degli ultimi 200,000 anni in diverse regioni, dal Vicino Oriente all’Asia centrale.

Proprio dove oggi combattiamo ferocemente tra consimili, talvolta addirittura con stretti legami di parentela, all’epoca degli esseri umani tra loro tanto diversi pensavano invece a fare l’amore. Chissà, dovremmo rifletterci.

L’introgressione ed il mantenimento selettivo di segmenti (detti “aplotipi”) di DNA neandertaliano nel genoma umano moderno (in particolare a carico dei cromosomi 4, 5, 9 e 12) ci ha conferito una migliore resistenza a diversi patogeni virali (soprattutto tra i cosiddetti riboviria), come ad esempio quelli responsabili di Ebola, dell’influenza, della sindrome respiratoria acuta grave (SARS), dell’epatite C, della poliomielite, del morbillo… Ma c’è un ma, appunto: gli stessi vantaggi acquisiti hanno determinato qualche decina di millenni dopo alcuni effetti collaterali imprevisti, se così si può dire. Tra questi, una maggiore predisposizione al lupus eritematoso, alla cirrosi biliare, alla malattia di Crohn, al diabete mellito (di tipo 2), all’asma, all’artrite reumatoide. Ma anche una maggiore fragilità rispetto ad alcune addizioni, così come una tendenza alla depressione, talvolta alla schizofrenia, a sviluppare disordini alimentari (anoressia, bulimia) e livelli elevati di colesterolo LDL, ad accumulare grasso addominale (specie nei signori). Insomma, un aumentato rischio verso disordini e malattie di tipo immunologico, dermatologico, neurologico e perfino psichiatrico di cui noi sapiens più recenti avremmo volentieri fatto a meno.

Ma allora perché la natura, la selezione naturale, non ha cancellato rapidamente le tracce degli incontri amorosi dei nostri antenati con l’umanità neandertaliana permettendo che, pur se diluite, arrivassero fino a noi? Probabilmente perché, quando la durata della vita media individuale era considerevolmente ridotta rispetto all’attuale, i vantaggi biologici delle stimmate neandertaliane erano superiori agli svantaggi, cosa non più vera soltanto da un paio di secoli, o poco più.

Certo che questi Neandertaliani ci hanno fatto proprio un bel regalo… Forse, ma anche noi non abbiamo scherzato: proprio nel mese di luglio di quest’anno abbiamo scoperto che nel 10% di DNA catturato ai sapiens e fissato nelle loro sequenze, tra tante istruzioni genetiche a loro utili ci sono scappate pure quelle per lo sviluppo dell’autismo!

Scrivi un commento