SCIENZA STORIA & NOI

La disputa sulle identità usurpate: «Vedi, l’antenato più vecchio è il mio!»

“Discussione attorno al cranio di Piltdown” (John Cooke, 1915, Geological Society of London, UK). Dal centro verso sinistra, in senso orario: A. Keith, anatomista (seduto); A.S. Underwood, chirurgo dentale-anatomista; F.O. Barlow, tecnico dei calchi; G.E. Smith, anatomista; C. Dawson, amateur; A. Smith Woodward, paleontologo; E.R. Lankester, zoologo; W.P. Pycraft, zoologo (seduto). Sul muro di fondo, un ritratto di C.R. Darwin (immagine web: blog.geolsoc.org.uk/2012/12/13/a-tale-of-three-meetings/geological/)

a cura di Roberto Macchiarelli

(Paleoantropologo, già professore ordinario al Dipartimento Geoscienze dell’Università di Poitiers e al Muséum di Storia Naturale di Parigi)

(Paleoantropologo, già professore ordinario al Dipartimento Geoscienze dell’Università di Poitiers e al Muséum di Storia Naturale di Parigi)

SULLA BASE delle regole, dei modus operandi, dei limiti perimetrali – concettuali ed operazionali – che si è imposta dopo secoli di sviluppo sottotraccia, ai margini, di anticamera, apprendistato, di esperienze anche confuse e passaggi tormentati, la scienza ambisce ormai legittimamente all’universalità – nel senso più genuino di consenso più largo possibile – del significato e valore – pur se temporanei – delle conoscenze acquisite, facendo per quanto possibile astrazione delle singolarità dei contesti crono-geografici (in quel dato luogo, in quel dato tempo) e transitorietà dei sistemi socio-politico-culturali-religiosi di riferimento: una conditio sine qua non. Semplificando, quella fondamentale, normalmente supportata da risorse pubbliche, da fondazioni, associazioni, è soprattutto animata dal dubbio, dall’ignoranza, dalla curiosità di capire; quella applicata, che più comunemente usufruisce di risorse private ed industriali, risponde al cogente imperativo di risultati a valore pratico.

Nell’ambito delle discipline naturalistiche, l’ambizione all’universalità è legittimata dai fondamenti delle procedure stesse: una volta considerato e reso esplicito il soggetto di ricerca; elaborata un’ipotesi (o più d’una) testabile secondo gli attuali mezzi a disposizione e suscettibile di essere confutata; formulate alcune predizioni sulla base comparativa di quanto conosciuto e riconosciuto sinora come riferimento affidabile; dettagliata la metodologia analitica scelta ad hoc dopo averne stimati capacità e limiti… i risultati delle osservazioni – suscettibili di essere ottenuti più volte in forma congrua in seno all’équipe che per prima compie le analisi sperimentali (supponiamo, presso un istituto di ricerca operante a Roma) – debbono poter essere riprodotti da osservatori indipendenti (che operino, supponiamo, in istituti di ricerca basati a Tel Aviv, Teheran, Nuova Delhi, Bangkok) con l’ottenimento di risultati direttamente comparabili, indipendentemente dal fatto che, magari, la maggior parte dei membri degli altri gruppi extraeuropei possa avere orientamenti politici divergenti, od essere di credo religioso diverso da quello della maggior parte degli analisti dell’équipe romana (in questo esempio schematico ed intenzionalmente riduttivo, di credo ebraico, islamico, hinduista, buddhista), o che al loro interno i gruppi siano composti in proporzioni diverse da individui con cariotipo XX e XY, di età anagrafica diversa, di taglia e caratteristiche somatiche diverse, ovunque i ricercatori siano cresciuti ed abbiano studiato. O tutto questo insieme, ed altro ancora. Tali variabili devono essere indipendenti, non giocare cioè alcun peso, non avere alcun effetto sull’ottenimento dei risultati né sull’apprezzamento del loro significato.

L’interpretazione più corretta dei risultati?

Charles Dawson (seduto) e Arthur Smith Woodward (a destra), tra i principali sospettati della frode, nel 1913 in azione al sito di Piltdown (Sussex) (immagine dalla rivista Nature, 2012) a

Evidentemente, resterà invece aperta la discussione critica sull’interpretazione dei risultati a chiunque sia in grado di intervenire secondo le medesime “regole del gioco” – non certo soltanto con opinioni a carattere e valore strettamente individuale – apportando nuovi contenuti che prevedono anche l’affinamento di aspetti metodologico-analitici capaci di generare evidenze via via più raffinate. Questo confronto sarà tanto più animato e prolungato quanto maggiori saranno le implicazioni della ricerca e delle scoperte originali. Se, durante il processo di controllo incrociato e discussione – normalmente attraverso le riviste scientifiche ed i convegni, talvolta in off – viene a galla che qualcosa non va, si gira pagina e si ricomincia daccapo.

Come si vede, questo sistema di produzione di elementi di conoscenza è adogmatico, anti-categorico, e non corrisponde certo al perseguimento di “verità”, ma si accontenta piuttosto di un livello di verosimiglianza (se possibile, stimabile quantitativamente attraverso tecniche numeriche) di modelli generabili ad un momento dato e secondo le capacità analitiche e concettuali fruibili a quel momento basati sulla descrizione, decrittazione ed interpretazione di fenomeni osservabili e misurabili secondo criteri i più obiettivi possibile (a valore “universale”).

Certo, presentato così, lo scenario appare perfetto. Nella realtà, malgrado le precauzioni, il formalismo, i paletti, i sistemi di allarme… anche la scienza è un’avventura umana, suscettibile, come tutti i domini che ci riguardano, ai capricci, ai personalismi, all’influenza di chi la pratica, anche se i contrappesi in questo caso sono particolarmente sofisticati ed efficaci e, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nell’ambito della politica, qui le gambe corte sono rare, rarissime e, soprattutto, non vanno mai lontano. Con qualche rara eccezione.

Proprio perché ci riguarda al tempo stesso come soggetti ed oggetti di studio, come protagonisti e spettatori, il dominio della nostra storia naturale è all’intersezione di competenze ed interessi tra i più variegati, talvolta non del tutto scevri, certamente in passato, da passioni, ambizioni, interessi, influenze ideologiche. Qualcuno è arrivato a definire la paleoantropologia “scienza gialla”, con riferimento all’impatto mediatico – persino commerciale – della brillantezza potenziale di alcuni dei suoi risultati: rinvenire il “primo”, il “più antico”, il “meglio conservato”, “l’unico”… reperto può effettivamente conferire notevole prestigio agli scopritori, cosa che, oltre che implicazioni scientifiche, ne ha sociali, politiche, economiche, col rischio di scivolare da un piano di sano confronto a quello pericoloso della competizione.

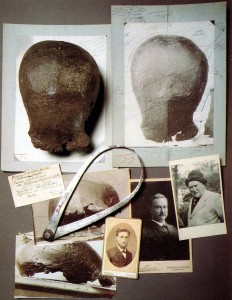

La calotta del Pitecantropo (oggi Homo erectus) rinvenuta da Eugène Dubois a Giava nel 1891 in depositi fossiliferi vecchi di 1 milione di anni lungo il fiume Solo (in località Trinil) e tre immagini del medico-antropologo olandese (immagine dalla rivista Science, 2011)

I primi resti di un’umanità fossile furono rinvenuti nel 1829 ad Engis, in Belgio, e nel 1848 a Forbes Quarry, Gibilterra, dunque in Inghilterra. Pur non riconosciuti come tali, vennero fortunatamente conservati come “curiosità”. Solo molti anni dopo si accertò che in entrambi i casi si trattava di Neandertaliani. Per la prima volta, lo statuto formale di rappresentante di un’umanità estinta avvenne in seguito al ritrovamento nella grotta tedesca di Feldhofer, nella valle (thal) di Neander, presso Dusseldorf, dei resti di quello che otto anni dopo sarà classificato Homo neanderthalensis. Era il 1856, tre anni prima della pubblicazione de “L’Origine delle Specie” di Charles R. Darwin. Se, per combinazione, i resti di Engis o di Forbes Quarry fossero stati identificati poco dopo il loro ritrovamento, oggi non parleremmo di Neandertaliani, ma forse di “Engissiani”, o di “Forbessiani”. In ogni caso, siccome l’associazione tra resti umani neandertaliani ed industria litica avvenne solo un po’ più tardi in Francia, la cultura, il savoir faire tecnico dei Neandertaliani si chiama “Musteriano”, dall’omonimo sito di Le Moustier, in Dordogna.

Insieme ai fermenti successivi alla prima diffusione nelle società europea ed americana del concetto di “evoluzione”, la scoperta – ed i difficili esordi di accettazione – dell’esistenza di un’umanità diversa dalla nostra tanto “primitiva”, creò dapprima scompiglio, quindi lanciò la “corsa all’oro”: oltre che ricerca scientifica via via più strutturata nelle discipline della preistoria e della paleoantropologia, quella delle nostre origini divenne anche caccia al reperto, antiquariato.

Appassionato sin da bambino di scienze naturali, nel 1887 il medico olandese Eugène Dubois (1858-1940) si fece trasferire come militare nelle allora Indie orientali olandesi, l’attuale Indonesia, convinto – in realtà, senza supporto scientifico – che proprio in quella remota regione si potesse trovare l’anello mancante tra le scimmie e l’Uomo. Ebbene, la sua determinazione, ai limiti dell’ostinazione, ed un po’ di fortuna fecero sì che, quattro anni dopo, nei pressi del villaggio dell’isola di Giava di Trinil, lungo il fiume Solo, recuperò i resti di quello che inizialmente battezzò Anthropopithecus erectus (Uomo-scimmia eretto), quindi Pithecanthropus erectus, il Pitecantropo, poi da altri riclassificato Homo erectus. Curiosamente, l’Uomo di Giava associava un cranio estremamente primitivo ad un femore piuttosto moderno (in realtà, i due reperti non erano associati e non appartenevano alla stessa specie, ma questo allora non lo si sapeva). Pur accolta tra mille polemiche, la sorprendente scoperta spostò comunque la luce dei riflettori ben lontano dall’Europa.

L’interesse vi tornò nel 1907 grazie alla scoperta, nuovamente in Germania, di una mandibola umana molto primitiva in una cava di sabbia a Mauer, vicino Heidelberg, da cui il nome della nuova specie, Homo heidelbergensis. La “guerra delle ossa” era ben lanciata.

Fu in questo contesto che fu perpetrata la “frode di Piltdown”.

Il 18 dicembre 1912, con grande enfasi, Arthur Smith Woodward (1864-1944) – paleontologo conservatore della sezione di geologia dell’allora British Museum of Natural History di Londra (oggi Natural History Museum) – e Charles Dawson (1864-1916) – avvocato, antiquario e collezionista appassionato di archeologia e fossili – annunciarono la scoperta di una nuova, certamente antichissima specie umana: l’Eoanthropus dawsoni. I resti – la porzione destra incompleta di una mandibola con due denti molari usurati e quattro elementi cranici – provenivano da una cava di ghiaia presso il borgo di Piltdown, nel Sussex.

Sorpresa: se l’arcaicità della mandibola e dei denti bene si accordavano con la primitività del Pitecantropo, la morfologia del cranio dell’Eoanthropus era invece piuttosto moderna. L’antichità dell’insieme dei reperti di Piltdown era testimoniata dalla presenza di resti di grandi mammiferi estinti (ippopotamo, elefante) e da qualche strumento litico scheggiato in modo rozzo. Tutti con la medesima patina rosso-bruna che ne certificava la contemporaneità: l’Uomo più antico d’Europa, forse del pianeta, che gareggiava con lo scimmiesco Uomo di Giava, era inglese. Fu un sollievo.

Lo scalpore fu enorme ed i migliori anatomisti e studiosi britannici che visionarono i reperti – Sir Arthur Keith (1866-1955), Sir Grafton Elliot Smith (1871-1937), Arthur Swayne Underwood (1854-1916), tra gli altri – sostennero il valore dei ritrovamenti ed accomodarono l’Eoanthropus dawsoni verso la base del ramo evolutivo umano. La nuova specie trovò posto in ogni pubblicazione scientifica ed i media se ne nutrirono per anni. Nell’entourage del museo, appena udibile circolò solo qualche voce critica.Troppo poco.

Le ricerche sul terreno continuarono nei due anni successivi e condussero all’identificazione di un dente canino isolato dall’aria scimmiesca e, in un altro sito a soli tre chilometri, Piltdown II, di un ulteriore molare simile a quelli della mandibola, nonché di altre due porzioni di cranio, ugualmente compatibili. Tutti, invariabilmente con la medesima patina.

Lo scoppio del primo conflitto mondiale ed il decesso di Dawson interruppero le ricerche.

Non fu che 41 anni dopo che una commissione scientifica d’inchiesta composta da R.P. Oakley, J.S. Weiner e W.E. Le Gros Clark certificò, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’insieme era artificiale e che i reperti ossei e litici avevano provenienza ed antichità diverse e, dopo accurata manipolazione, erano stati introdotti in modo ingannevole nei due siti. Una frode.

Ecco cosa sappiamo oggi dopo decenni d’indagini:

(i) la mandibola (con i due denti), il canino isolato e l’altro dente molare dal secondo sito, tutti alterati per non essere pienamente identificabili, rappresentano un singolo orango (Pongo pygmaeus) di epoca recente originario del territorio di Sarawak, nel Borneo occidentale; (ii) gli elementi cranici, effettivamente umani ma di età medievale (antichità <1.000 anni), appartengono ad almeno due individui; (iii) i resti di mammiferi provengono da vari siti fossiliferi di diversa cronologia, così come i reperti litici; (iv) la patina risulta dall’applicazione di un composto artificiale contenente, tra l’altro, ferro, cromo e argento.

Bisogna ammettere che, per apparire tanto credibile agli occhi di specialisti entusiasti e sfidare così a lungo il tempo, l’operazione aveva necessitato di buone conoscenze scientifiche, notevole perizia, organizzazione.

Ben oltre un secolo dopo, il/i responsabile/i della frode – secondo alcuni, forse nata come una burla poi sfuggita di mano – rimane/gono sconosciuto/i, anche se sono stati fatti i nomi di una buona dozzina di personaggi che avrebbero potuto concepirla ed attuarla, da soli od in concertazione. Vediamo i principali sospetti:

(i) evidentemente Dawson, sempre presente all’occasione del ritrovamento di tutti i reperti e, secondo osservatori dell’epoca, arrampicatore ambizioso di diventare, pur se da semplice amateur, membro della Royal Society (nel periodo 1883-1909, aveva comunque firmato oltre 50 pubblicazioni su soggetti d’interesse storico, archeologico, paleontologico); (ii) dubbi esistono sul ruolo di Smith Woodward, forse complice di Dawson, forse solo un ingenuo vanaglorioso manipolato; (iii) Martin A.C. Hinton (1883-1961), zoologo subordinato a Smith Woodward, poi suo successore. Rancoroso e rivendicativo verso la gerarchia per quello che considerava un mancato riconoscimento in carriera delle sue competenze, anni dopo la sua morte vennero rinvenuti per caso, in una cassa del suo vecchio ufficio e presso la sua abitazione di Bristol, ossa e denti manipolati e patinati in modo simile a quelli di Piltdown: esperimenti per tentare di smascherare la frode o tracce residuali della stessa?; (iv) Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), il geo-paleontologo e filosofo francese, allora appena ordinato prete gesuita e legato al Museo nazionale di Storia naturale di Parigi, che all’epoca si trovava nel seminario teologico di Ore Place, a 50 km da Piltdown. Nel 1912 e nel 1913 partecipò agli scavi di Piltdown rinvenendo egli stesso un dente di elefante e, soprattutto, raccogliendo ed identificando come appartenente all’Eoanthropus il canino scimmiesco poi rivelatosi di orango. Secondo alcune testimonianze, avrebbe confidato a qualche collega che la frode non era stata ideata da Dawson e che lui sapeva come si erano realmente svolti i fatti. Teilhard morì a New York, dove collaborava con la Wenner Gren Foundation. Secondo un documento negli archivi del museo di Londra, avrebbe depositato in una banca della città americana una lettera da aprirsi unicamente dopo la scomparsa di tutti i protagonisti dell’affaire. In seguito alla sua morte, il suo ufficio alla fondazione fu svuotato dai gesuiti e della lettera e del deposito bancario ufficialmente non fu mai rinvenuta traccia; (v) Edgar William Willet (1856-1928), medico anestesista, anch’egli agiato antiquario e collezionista, aveva contribuito tempo prima al finanziamento di una spedizione in Borneo dalla quale avrebbe potuto recuperare per le sue collezioni il cranio di orango poi usato per la frode (ma di questo non c’è certezza). All’epoca dei fatti, era da poco pensionato, viveva non lontano da Piltdown, la sua famiglia aveva rapporti con il seminario di Ore Place (quello di Teilhard), conosceva Dawson, aveva visitato il sito; (vi) Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), il noto ideatore di Sherlock Holmes, abitava ad appena 11 km da Piltdown, conosceva Dawson ed il sito e in due dei suoi scritti – Il mastino dei Baskerville (1902) ed Il mondo perduto (1912) – aveva introdotto elementi narrativi compatibili con la vicenda della frode: fu lui ad ispirare e, forse, armare la mano di chi la perpetrò?

Il “bambino di Taung”

La faccia, la mandibola ed il calco endocranico naturale del “bambino di Taung”, il primo rappresentante del nuovo genere Australopithecus e della specie africanus rinvenuto casualmente in una cava sudafricana alla fine del 1924 e descritto sulla rivista inglese Nature il 7 febbraio dell’anno seguente dall’anatomista Raymond A. Dart. Non senza polemiche, questa scoperta segnò comunque la fine della querelle Europa vs. Asia quali “culle” dell’umanità e l’inizio delle ricerche sulle origini della linea umana in Africa (immagine dal volume “From Lucy to Language”, di D. Johanson, B. Edgar e D. Brill, Simon & Schuster Ed.,1996)

Il 7 febbraio 1925, con l’annuncio del rinvenimento in Sudafrica del “bambino di Taung”, il primo Australopithecus, i riflettori illuminarono finalmente l’Africa, “culla dell’umanità”. Da allora, non si sono mai spenti accompagnando, oltre all’appassionante avventura scientifica che è la ricerca delle nostre origini, anche la caccia, senza esclusione di colpi, al “primo”, al “più antico”, al “meglio conservato”, all’ “unico”… Da allora, come diceva John Belushi nel film “I fratelli Blues” (1980), “quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”. Ecco, e questo fu precisamente il caso.

Scrivi un commento