SCIENZA STORIA & NOI

«Ma di che razza di…»: l’inconsistente leggerezza di un mito tra geni e ambiente

Marcia (a sinistra) e Millie sono sorelle dizigoti di madre inglese e padre giamaicano. Le loro macroscopiche differenze nell’aspetto esterno sono un buon esempio della complessità dei fattori genetici a penetranza variabile che interagiscono (anche con l’ambiente) nel determinismo di quei caratteri morfologici esterni (somatici) tradizionalmente alla base delle classificazioni tipologiche (immagine dalla rivista National Geographic, 2018)

a cura di Roberto Macchiarelli

(Paleoantropologo, già professore ordinario al Dipartimento Geoscienze dell’Università di Poitiers e al Muséum di Storia Naturale di Parigi)

(Paleoantropologo, già professore ordinario al Dipartimento Geoscienze dell’Università di Poitiers e al Muséum di Storia Naturale di Parigi)

PER RASSICURARCI, tentare di controllare, di meglio posizionarci ed orientarci, tendiamo a decomporre le realtà complesse e suddividere, tipizzare, organizzare le componenti che il nostro occhio, i nostri sensi riescono a cogliere in sub-unità discrete all’interno di altrettanti classificatori virtuali che accendiamo artificialmente qua e là nel nostro cervello. Si tratterebbe di una caratteristica tipicamente umana di cui si sono avvalse la costruzione della conoscenza empirica, prima, poi la ricerca scientifica, quest’ultima soprattutto a cavallo tra il XVII ed il XVIII secolo nella fase di catalogazione del mondo naturale, vero paradigma della complessità. Oltre ad obiettivi vantaggi, atomizzare la complessità e gerarchizzare può tuttavia generare qualche abbaglio. È appunto il caso dei tentativi di classificare le popolazioni umane.

Magari preceduta dal distinguo “…attenzione, io non sono razzista…”, nella nostra società a forte impronta culturale eurocentrica – o, almeno, etnocentrica – chi non ha mai avuto una riflessione, anche ingenua, stigmatizzante – de facto, discriminante – l’alterità percepita quale “categoria”, facies diversa dal modello di riferimento, dall’identità che in qualche modo rappresentiamo? Non si tratta di un’accusa, bensì di una riflessione preliminare cui soltanto ognuno di noi può rispondere, come si dice, secondo coscienza.

Facciamo un “gioco di ruolo”, quello del “chi-è-chi?”. In un’immagine che accompagna questo contributo sono mostrati frontalmente sette crani di individui da popolazioni originarie (ab origines) di altrettante regioni del pianeta. Nell’insieme, mescolato tra quelli di (in ordine alfabetico) un Africano, un Amerindiano, un Australiano, un Cinese, un Eschimese ed un Indiano (dell’India), c’è un Europeo: chi riesce ad identificarlo? (soluzione nella nota a piè di pagina).

Proiezione frontale del cranio di sette individui da altrettante popolazioni attuali del pianeta (in ordine alfabetico, africana, amerindiana, australiana, cinese, europea, eschimese, indiana). Qual è l’individuo europeo? (soluzione nella nota a piè di pagina*) (immagini originali dal volume “From Lucy to Language”, di D. Johanson, B. Edgar e D. Brill, Simon & Schuster Ed.,1996)

Se giocato con onestà intellettuale e sincero impegno, il “gioco”, che poi tale non è, dimostra appunto la difficoltà e i rischi di applicare categorie prefabbricate di fronte alla complessità. La probabilità p che voi vi siate sbagliate/i è infatti significativamente più elevata del suo contrario. Catalogare la diversità umana non è affatto un gioco, ma ha implicazioni profonde sulla visione stessa che abbiamo degli altri – in quanto individui o collettività – ed ha condotto alla formulazione di teorie sfociate nel mito – perché di questo trattasi – dell’ineguaglianza biologica delle popolazioni umane.

La storia è davvero lunga, ma va detto subito che i più accaniti tipologi convinti sostenitori di un’umanità qualitativamente strutturata in una sorta di piramide – con larga base “primitiva” ed apice “elevato” – furono proprio gli scienziati (comunque, ben preceduti, sempre accompagnati, quindi seguiti dai rappresentanti di molti altri campi e “categorie” sociali). Tra gli “scienziati della razza” del XIX secolo, Samuel G. Morton (1799-1851), autore del famoso Crania Americana (1839) che, con l’ausilio di un calibro a branche curve ed un po’ di miglio (per quantificare il volume endocranico), diede corpo, “legittimità scientifica” a ciò di cui, dopotutto, chiunque occidentale era all’epoca già profondamente convinto senza bisogno di strumenti di misura: la superiorità della “razza bianca”. Fino a qualche decennio fa, la lista dei suoi colleghi attivi da ambedue le sponde dell’oceano – Italia compresa – non era poi tanto corta.

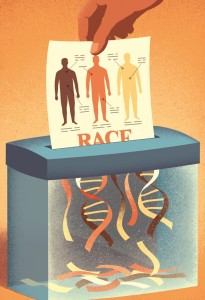

L’analisi integrale del DNA umano dimostra senza margine di dubbio l’inesistenza biologica di quelle che per secoli sono state chiamate “razze” (immagine dalla rivista Science, 2021)

Nella prima metà del secolo successivo, i fumi della pericolosa mescolanza tra il riduzionismo interpretativo delle teorie darwiniste, i risultati delle pratiche di selezione operate dagli allevatori, l’ortodossia che molti tratti comportamentali umani dipendessero intimamente dai geni (“ereditarismo”), ed altro ancora, uscirono dalle finestre dei laboratori contaminando gli ambienti delle scienze sociali e della politica, per poi pervadere l’intera società occidentale. Troppo rapidamente, troppo facilmente. Così l’eugenica, odioso insieme di teorie (e pratiche) cavalcata da diversi scienziati e di cui potenti e politici si nutrirono immediatamente, indirettamente legittimò gli orrori che siamo stati capaci di perpetrare resistendo per un po’ anche ai propri disastri. Basti pensare che fu solo nel 1954 che la famosa rivista Annals of Eugenics, fondata nell’ottobre del 1925, si trasformò nei rispettabilissimi Annals of Human Genetics che, con piena assunzione di responsabilità, danno oggi libero accesso alla raccolta dei vecchi articoli introducendoli con questa nota: “Il lavoro degli eugenisti era spesso pervaso da pregiudizi contro gruppi razziali, etnici e disabili. La pubblicazione online di questo materiale per scopi di ricerca accademica non è un’approvazione di quelle opinioni, né in alcun modo una promozione dell’eugenica ” (onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-1809.1925.tb02036.x).

Ma, durante una discussione a tavola, come rispondere, cosa controbattere al vostro invitato che, con profonda convinzione, permeato da quei miasmi che perdurano ed esordendo con il consueto “…attenzione, io non sono razzista…”, stigmatizzi l’alterità con il supporto di qualche esempio personale, o citando un aneddoto del suo vicino? Il vostro imbarazzo, il disappunto ispirato da principi di solidarietà, rispetto, semplicemente di umanità, potrebbero non bastare. Ecco allora qualche elemento che potreste considerare prima di interloquire (per poi, ispirandosi a Totò, magari concludere con un bel “ma mi faccia il piacere…”).

Grazie anche alle ricerche pionieristiche del genetista italiano Luca Luigi Cavalli-Sforza (1922-2018), autore, tra gli altri, di “Genetica, Evoluzione, Uomo” (1977) e di “L’Evoluzione della Cultura” (2004), per molti anni professore all’Università di Stanford ed al cui contributo si ispira una serie di articoli recentemente apparsi sui Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), oggi conosciamo molto meglio l’interazione, i meccanismi di coevoluzione e retroazione “geni-cultura-ambiente” ed abbiamo la certezza che le “razze umane” sono una costruzione sociale senza base scientifica, “nicchie di inegualità” – come le definiscono K.N. Lala e M.W. Feldman – non realtà biologica.

Rispetto ad altri mammiferi, tra cui gli altri membri dell’ordine dei primati cui apparteniamo, gli umani moderni (dimentichiamo qui l’umanità estinta), pur nella loro apparente straordinaria diversità, sono geneticamente relativamente omogenei. Tra due individui scelti a caso, appena un nucleotide (unità ripetitiva del DNA) ogni 1.200-1.400 “paia di basi” (su circa 3 miliardi e 200 milioni) differisce (mentre questa quantità è moltiplicata x10 se ci confrontiamo ad uno scimpanzé [public.weconext.eu/academie-sciences/2017-09-19/video_id_001/index.html]). E tale varietà intraspecifica non è strutturata in razze (le sottospecie dei biologi evoluzionisti).

Sulla base di quanto ormai conosciamo della biodiversità (anche di quella prodotta dagli allevatori), affinché una qualsiasi forma di tassonomia (sistematica) razziale abbia un minimo significato è necessario che un parametro statistico noto come “indice di fissazione”, l’FST comunemente usato in genetica delle popolazioni, superi, o almeno approssimi, il valore di 0,25, indicando dunque l’esistenza all’interno di una specie di sottogruppi strutturati. Ora, nel caso di noi umani moderni, l’FST (che in assoluto oscilla tra 0 ed 1) varia tra 0,052 e 0,083, lontanissimo dalla soglia critica misurata in natura. Anche alla risoluzione di un “microscopio elettronico”, non c’è dunque traccia di strutturazione in razze, concetto biologicamente insostenibile, quanto piuttosto di variazione graduale (“clinale”), di sfumature senza soluzioni di continuità e confini netti (anche se, talvolta in passato, alcune barriere geografiche hanno casualmente influenzato la distribuzione di alcune frequenze geniche).

A controprova, potremmo osservare che il 93% della variazione genetica umana si trova all’interno delle popolazioni (quella massima è in Africa), mentre il 4% è intercontinentale ed il rimanente 3% concerne le popolazioni all’interno dei continenti. Solo il 7% degli alleli (una delle forme in cui si presenta un gene) caratterizza unicamente un continente, ma in genere a bassissime frequenze, mentre la media delle differenze tra due individui scelti a caso all’interno di una popolazione è direttamente comparabile a quella tra due individui da popolazioni distanti. Soprattutto, non esistono alleli (caratteri) presenti in tutti i membri di una popolazione ed assenti altrove, conditio sine qua non per ottenere il prestigioso marchio di “pura razza”.

Evidentemente, anche se maldestramente, ad un certo punto il vostro ospite sfodererà l’argomento principe del “colore della pelle”. Allora raccontate la “storia di Hanne”, l’adolescente danese di epoca mesolitica-neolitica con la carnagione scura (ilnuovopaese.it/gli-adattamenti-a-fior-di-pelle-quando-nella-preistoria-la-danese-hanne-aveva-gli-occhi-azzurri-e-la-pelle-scura/): lo prenderete in contropiede. E non dimenticate di sottolineare che, quello della variazione clinale nella fotoprotezione mediante le variazioni di melanina, è proprio un controesempio ai suoi stessi argomenti, l’esempio top di successo adattativo all’ambiente tra quelli che caratterizzano l’umanità recente (riduzione proporzionale degli effetti dei fotoni UV-A sull’acido folico): altro che gerarchia delle razze! Agli occhi dei superficiali “classificatori”, di quelli che per rassicurarsi hanno proprio bisogno di decomporre le realtà complesse, di tipizzare, il “difetto” di questa geniale soluzione della natura è di essere tanto manifesta, flagrante, mentre in realtà, quando spostiamo il cursore secondo le latitudini e le longitudini, le differenze più significative tra le popolazioni sono invisibili e, per apprezzarle, necessitano di complesse analisi di laboratorio. Che, tanto, il vostro interlocutore non capirebbe, come non capirebbe che essere “ibridi”, dei mélanges genetici e culturali, rappresenta un indubbio vantaggio (come ben dimostra quasi un miliardo di anni di evoluzione del regno degli Animalia).

Continuate in discesa con l’esempio “geni-cultura” dell’eterogenea distribuzione sul pianeta delle mutazioni che dal Neolitico regolano la funzionalità nell’adulto dell’enzima lattasi, quello che permette ad una porzione dell’umanità, non a tutta, di nutrirsi di latte a piacimento a qualsiasi età, non solo durante la prima infanzia, e quello “geni-ambiente” dell’anemia falciforme (drepanicitica)… che mostrano affinità/differenze in seno ed attraverso le popolazioni in contrasto con qualsiasi teoria razziale. Si potrebbe continuare argomentando poi sull’eredità epigenetica ed ecologica, sul ruolo delle migrazioni, dei fattori culturali, delle dinamiche sociali, ma il polpettone – mezzo bruciato e piuttosto insipido – che avete servito a tavola già da solo sconsiglia di andare oltre.

Nel passato, diversi tentativi, oggi tutti smentiti, sono stati fatti per sostenere una presunta eterogeneità inter-popolazionistica, dunque “razziale”, del parametro “quoziente intellettivo” (QI). Sperate che il vostro ospite rilanci questo argomento perché le vostre due contro-domande avranno l’effetto di una pesantissima pietra tombale sulla serata: “ma cosa mi dici allora dell’ ‘effetto Flynn’, quello che, in funzione dei benefici dell’educazione, della sanità, dell’accesso ai mezzi di comunicazione, non certo unicamente in ragione di fattori genetici, consente al QI di aumentare in seno ad una qualsiasi comunità fino a 25 punti in una sola generazione? Eppoi, per favore, mi dici qual’è la probabilità che una serie complessa di fattori interattivi a base genetica vadano tutti insieme nella stessa direzione aumentando il QI in un’unica popolazione piuttosto che in un’altra, nelle altre?”. Forse avrebbe potuto arrivarci da solo.

Insomma, l’insostenibile leggerezza dell’essere razzista alla prova della vacuità del concetto stesso.

Mentre argomentate con il vostro invitato – che intanto in cuor suo comunque ha già deciso che non tornerà presto a trovarvi – magari discretamente, avvicinatevi alla finestra, sempre parlando a voce alta, apritela e lasciate che l’essenza delle vostre parole pervada almeno gli ambienti intorno a voi. Oggi ne abbiamo tutti dannatamente bisogno, soprattutto i più giovani del nostro entourage.

Il monumento bronzeo “Raise Up”, parte dell’esposizione del “Memoriale nazionale per la Pace e la Giustizia” inaugurato nel 2018 a Montgomery, in Alabama, è un tributo alle sofferenze di chi, nel corso degli ultimi secoli, fu arbitrariamente sradicato dalla propria terra e discriminato in base a pregiudizi e falsi criteri di “gerarchia razziale” (immagine web: whyy.org/articles/new-lynching-memorial-evokes-terror-of-victims/)

* Dall’alto a sinistra in senso orario: Africano, Europeo, Cinese, Indiano, Australiano, Eschimese, Amerindiano

Scrivi un commento