SCIENZA STORIA & NOI

Solidarietà, compassione e “pietas”. Tracce preistoriche delle “opere di misericordia”

Gli studi condotti su comunità indipendenti di scimpanzé hanno dimostrato la manifestazione, assai comune anche tra i nostri parenti più prossimi nell’attuale biodiversità, di diverse forme di cooperazione sociale ed inter-individuale, di condivisione, di altruismo, di adozione, di compassione (immagine dalla rivista Science, 2016)

cura di Roberto Macchiarelli

(Paleoantropologo, già professore ordinario al Dipartimento Geoscienze dell’Università di Poitiers e al Muséum di Storia Naturale di Parigi)

(Paleoantropologo, già professore ordinario al Dipartimento Geoscienze dell’Università di Poitiers e al Muséum di Storia Naturale di Parigi)

I COMPORTAMENTI, le azioni, i contesti sociali del passato non possono fossilizzarsi nella complessità della loro natura e nei minuti dettagli dinamici che li compongono, dunque conservarsi nei sedimenti come frammenti magari sfumati di un cortometraggio da dissezionare, tentare di riavvolgere, rianimare. Ma alcuni dei loro effetti talvolta lo possono, millenni o perfino milioni di anni dopo, cosa che alimenta il lavoro degli archeologi e dei paleoantropologi fornendo argomenti di dibattito su tematiche di società anche di grande attualità.

Le sette opere di Misericordia corporale

Le sette opere di misericordia corporale (Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, 1606-1607. Napoli, Pio Monte della Misericordia). Immagine web (it.wikipedia.org/wiki/Sette_opere_di_Misericordia)

La cronaca senz’altro non smentirà la semplice constatazione che, ammesso che lo siano mai state, le cosiddette “sette opere di misericordia corporale” (dal Vangelo Matteo 25) non sono esattamente alla moda sul nostro pianeta. Tuttavia, anche se in forma indiretta, la ricerca scientifica di campo e di laboratorio rivela in modo sempre più dettagliato che, almeno alcune di esse – dar da mangiare agli affamati | dar da bere agli assetati | visitare gli infermi | seppellire i morti –, hanno invece radici profonde, profondissime. E, cosa piuttosto sorprendente alla luce dell’antropocentrismo (occidentale) di cui siamo nutriti, che non sono appannaggio esclusivo di noi sapiens e, in alcuni casi, neppure del solo genere umano.

Se talvolta non lo è ancora oggi, per i pochi che hanno vissuto all’epoca quest’esperienza, aver raggiunto un’età avanzata quasi due milioni di anni fa non deve essere stata cosa semplice, specie da edentuli. Ebbene, il “cranio 4” dal sito georgiano di Dmanisi (1.85-1.77 milioni di anni) dimostra che, pur avendo perduto ben 31 dei suoi 32 denti e soffrendo quotidianamente le pene dell’inferno a causa di una patologia infiammatoria che gli aveva lentamente ma inesorabilmente divorato gran parte del tessuto osseo del mascellare superiore e della mandibola generando addirittura una sorta di “mento” – tratto assente tra le caratteristiche morfologiche della specie – quest’uomo anziano fu accudito ed aiutato a nutrirsi senz’altro per diversi anni. La sua piccola comunità di erectus, sempre sul bordo stagionale dell’estinzione, non lo sollecitava probabilmente più da tempo a contribuire alla propria precaria esistenza, certamente in nessuna delle tante pratiche quotidiane che prevedevano l’uso della bocca come “terza mano”, mentre qualcuno si occupava pazientemente di pre-masticare a lungo, quindi di condividere con lui, la carne delle carcasse animali in un’epoca dove il fuoco non era stato ancora addomesticato (per questo, bisognerà attendere quasi un altro milione di anni).

Il cranio edentulo del “vegliardo” di Dmanisi (D3444), un Homo erectus di circa 1.8 milioni di anni fa che, a seguito di un’infezione ossea cronica dei mascellari, necessitava di aiuto per pre-trattare il cibo in un’epoca in cui la dieta era principalmente carnea e non si praticava ancora l’uso del fuoco (immagine dalla rivista Nature, 2005)

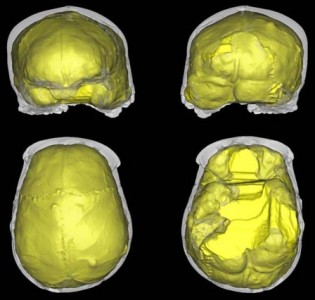

Forse tra la ventottesima e la trentaquattresima settimana di gestazione, la mamma del giovane neandertaliano che 430.000 anni dopo sarà catalogato dai paleoantropologi spagnoli come ATA SH14 – Atapuerca Sima de los Huesos 14 – subì un trauma che causò nel nascituro una grave e rara anomalia: una craniostenosi unilaterale (sinistra) della sutura lambdoidea (fusione prematura dell’osso parietale con l’occipitale), con conseguenti asimmetria cerebrale e facciale e disordini nelle capacità cognitive. Supportato dal suo entourage, queste palesi deformità congenite del suo comportamento socio-biologico rispetto a quello degli altri membri del clan non gli impedirono di sopravvivere per un periodo stimabile tra i 5 e i 10 anni, mentre i resti di infanti ben più giovani portatori di deformazioni congenite si trovano comunemente abbandonati nei cimiteri medievali europei.

Soltanto di recente, i rapidi progressi della paleogenetica hanno permesso, in alcune circostanze, di ricostruire il cariotipo individuale da resti ossei antichi e di riscontrare casi di aneuploidia, cioè di anomalie nel numero di cromosomi (normalmente, 22 coppie di autosomi ed una di eterosomi sessuali). Così, sono stati scoperti i primi casi di sindrome di Turner (X0), di Klinefelter (XXY), di Down (trisomia 21) in resti dell’Età de Ferro e medievali, anche se si è certi della grande antichità di queste anomalie genetiche. Su base morfologica, il caso ad oggi più antico di sindrome Down è infatti attribuito ad un giovanetto dal sito neandertaliano di Cova Negra, presso Valencia, vecchio di 273.000-146.000 anni. I deficit dell’individuo, che soffrì anche di sordità e ridotto senso dell’equilibrio con crisi di vertigini e d’impossibilità a deambulare accentuate da ipotonia e scarso controllo posturale, contemplarono probabilmente ritardi nella crescita fisica e negli sviluppi cognitivi e di comunicazione, inclusi quelli di espressione verbale, un quadro che necessitò imperativamente di vigilanza ed accompagnamento. Infatti, il bambino sopravvisse almeno 6 anni, mentre la speranza di vita alla nascita di un europeo affetto dalla stessa sindrome era di circa 9 anni fino agli anni ’30 del secolo scorso, e di 12 anni negli anni ’40 (oggi supera i 60 anni).

Ricostruzione virtuale in trasparenza del cranio del bambino neandertaliano di 430.000 anni fa ATA SH14, dal sito spagnolo di Atapuerca Sima de lo Huesos. La morfologia endocranica (in giallo) mostra gli effetti di una craniostenosi parieto-occipitale congenita che menomò profondamente le capacità cognitive ed il comportamento dell’individuo, che necessitò di continua vigilanza ed assistenza (immagine dalla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 2009)

La casistica preistorica di patologie fortemente debilitanti sin dall’infanzia in individui rimasti lungo tempo in vita in seno alla loro comunità pur non essendo nelle condizioni di apportare un contributo materiale comparabile a quello dei loro consimili, è ricchissima ed include cecità, traumi multipli, infezioni croniche diffuse, amputazioni, nanismo… Soltanto nell’umanità neandertaliana, quella più documentata nel registro dei resti fossili, si tratta di diverse decine d’individui. Eppure, oggi sappiamo che questi nostri primi cugini estinti verosimilmente soffrivano il dolore fisico in forma più accentuata, in quanto portatori di una versione con tre sostituzioni amminoacidiche (M932L, V991L, D1908G) rispetto alla nostra della proteina Nav1.7 (“canale del sodio” della membrana cellulare), con conseguente maggiore sensibilità agli stimoli periferici.

Non è chiaro se, nel corso dell’evoluzione, solidarietà, compassione, “pietas”, prendersi cura di altri membri della propria comunità, rappresentino comportamenti adattativi di altruismo verso individui capaci nel tempo, almeno potenzialmente, di reciprocità, oppure di tipo pro-sociale, atti cioè a stabilire e/o consolidare legami con una rete di consimili come investimento a valore collettivo. Oppure altro ancora. Quelli verso gli infanti e gli inermi non rispondono comunque certamente al primo modello. Ma non si dovrebbe fare l’errore di posizionarsi (unicamente) secondo il metro della “morale”, perché rischieremmo di giudicare, sì, ma non di cogliere la complessità ed il significato adattativo dei fenomeni e dei processi. Piuttosto, proviamo ad allargare il campo di osservazione.

Per esempio, nelle comunità dei nostri attuali primi cugini, gli scimpanzé, sono ben note diverse forme di cooperazione inter-individuale, di condivisione (in particolare, di cibo carneo), di altruismo, di presa di rischio per aiutare un compagno, di adozione di un orfano al di fuori del proprio entourage (perfino da parte di un adulto maschio), azioni che, in alcuni casi, non prevedono un do ut des. Solo le attente cure della madre, assistita dalla sorella maggiore, hanno permesso ad un neonato scimpanzé affetto da trisomia 21 di sopravvivere 23 mesi alla sua patologia, fino a quando la zia non cessò di prestare la sua generosa collaborazione e la mamma naturale fu sopraffatta. Se la pratica di interrare e celebrare i defunti con riti ad hoc è unicamente umana, che dire della reazione della scimpanzé Noel, 33 anni, da cinque mamma adottiva del giovane Thomas, 9 anni, deceduto nella foresta dello Zambia a causa di un’infezione polmonare quando, allertata dalle grida di sua figlia adolescente, Nina, ne scopre il cadavere inerme e, compassionevolmente, comincia a pulirne il corpo?

Le somiglianze con alcune forme di socialità umana sono evidenti, anche se i contesti e diversi aspetti bio-culturali ci distinguono profondamente.

Mentre il nostro svezzamento è più precoce che nei bebè scimpanzé, negli umani la crescita è più lenta, prolungata, e porta ad un’età media di riproduzione tardiva, mentre le nostre mamme, dalle quali dipendiamo più lungamente, hanno intervalli tra le nascite più corti, il che implica nuclei familiari più numerosi di individui immaturi quotidianamente interattivi per più lungo tempo (legami). Per contro, entrambe le femmine umane e scimpanzé condividono l’evento della menopausa, caso piuttosto raro tra i mammiferi (presente, per esempio, anche in alcuni cetacei), interpretato come tampone al rischio di generare in età troppo avanzata cuccioli “esigenti” ma poco autonomi, non potendo per forza assicurare loro continuità ed una qualità adeguata nell’accompagnamento e nel trasferimento di conoscenze ed esperienza.

Esiste poi un elemento chiave, unico, che distingue le umane dalle femmine di scimpanzé (più in generale, dei mammiferi) e che ha profonde implicazioni di ordine sociale. Potenzialmente, una donna può accoppiarsi “senza soluzione di continuità” nel tempo, indipendentemente dai cicli di ovulazione, che infatti non sono fisicamente ostentati né immediatamente percepibili agli individui di sesso maschile della sua comunità, non condizionati dunque da quel segnale nei loro eventuali approcci. Questo implica una caduta netta nei livelli di competizione e di aggressività maschili, con conseguente riduzione del dimorfismo sessuale dei caratteri secondari, evento che si produsse ad un certo punto durante l’evoluzione degli ominini (il “ramo umano”) e che favorisce, consente – certamente non previene – la possibilità che una frequentazione tra partner si stabilizzi sul piano inter-individuale, diventi adesione preferenziale, con mutui vantaggi, implicando una presenza maschile di supporto frequente (anche permanente) nell’ambito del nucleo familiare. Questo non è invece il “modello scimpanzé” – né di alcun altro primate – dove c’è soluzione di continuità nella disponibilità all’accoppiamento, l’ovulazione è ben affichée e, solo per un breve periodo, la femmina di turno è circondata senza sosta da pretendenti che manifestano tra loro elevati livelli di aggressività per garantirsene l’accesso e poi, una volta terminato il ciclo estrale, si disperdono alla ricerca di nuove opportunità, mentre la femmina rientrerà nella dimensione più confortevole della sua rete sociale, fino alla prossima volta.

Parco nazionale dei monti Mahale, Tanzania, martedì 2 dicembre 2014. La giovane Devota, 14 anni, è uno dei 60 membri della comunità M di scimpanzé. Incerta, inesperta, quando sente arrivare il momento del primo parto non si è ancora allontanata per gestirlo in solitudine e sicurezza, come fanno le altre, preferibilmente di notte (strategia comportamentale “dell’allontanamento materno”). Ma ora è tardi, ed è pieno giorno. Darwin, un maschio di 25 anni di alto in rango, la segue. I maschi sono agitati: poche femmine disponibili in quella stagione. Dopo un po’ più di sette mesi di gravidanza, Devota partorisce lasciando cadere il neonato al suolo; Darwin, appostato poco dietro di lei, non le lascia neppure il tempo di toccarlo: lo afferra e raggiunge la boscaglia per dilaniarlo, impedendo così alla potenziale neo-mamma d’investirsi pienamente nelle sue nuove funzioni favorendone quindi la rapida reintegrazione nella comunità come partner sessuale.

Lione, Francia, domenica 10 novembre 2024. Un giovane uomo attraversa lentamente un quartiere della città recando un blocco di cemento da costruzione in equilibrio sulla testa. Ad un certo punto si ferma e, sul bordo della strada, in un angolo appena riparato, nota per caso una coperta di lana che avvolge interamente un senzatetto, di cui si indovina appena la sagoma allungata. L’uomo si ferma, si guarda attorno e, sempre lentamente, si avvicina alla coperta portando intanto le mani al blocco di cemento per poi colpire ripetutamente e violentemente coperta e contenuto vitale. Che non avrà scampo.

Come il genetista evoluzionista Theodosius Dobzhansky intitolò nel 1973 uno dei suoi più celebri saggi, “Nulla in biologia ha senso se non alla luce dell’evoluzione”. Certo. Però, pur equipaggiati di tante “torce”, abbiamo ancora difficoltà a far luce nell’impenetrabilità di certi comportamenti umani.

Ricostruzione artistica di un adolescente sapiens (sulla destra) i cui resti sono stati rinvenuti in una sepoltura di 31.000 anni fa nella grotta di Liang Tebo, nel Borneo. Alla morte, l’individuo (di sesso sconosciuto) aveva circa 19-20 anni. In un periodo stimabile tra nove e sei anni prima del decesso, aveva subito l’amputazione del piede e della porzione distale della gamba sinistra, necessitando dunque del supporto degli altri membri del clan (immagine dalla rivista Science, 2016)

Scrivi un commento